|

一周前沿科技盘点丨人工智能在海量天文数据中“挖呀挖呀挖”; “没有参考文献的全新领域”从0到10,创新还将继续 |

|||

|

|||

|

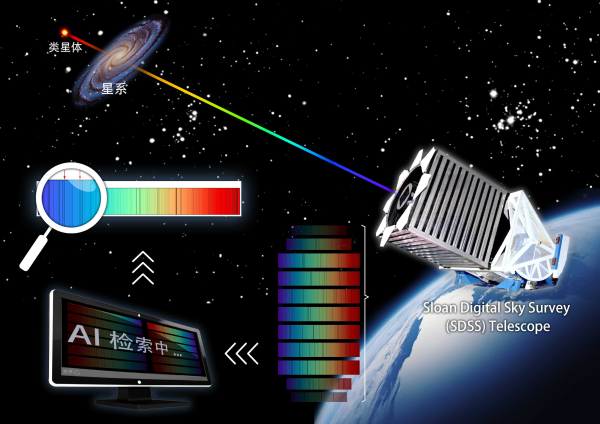

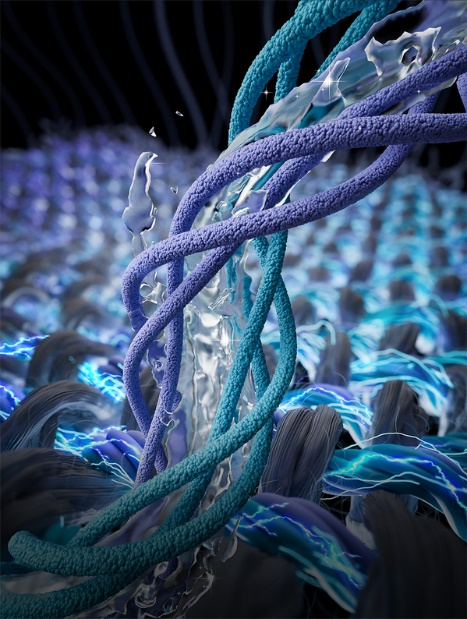

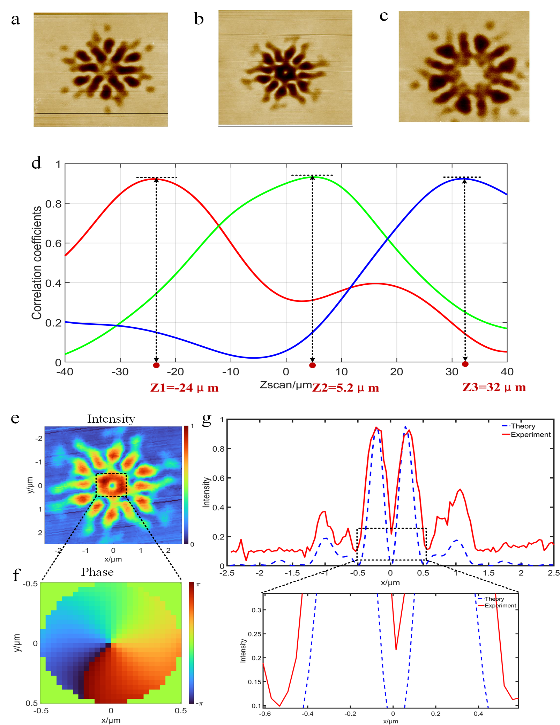

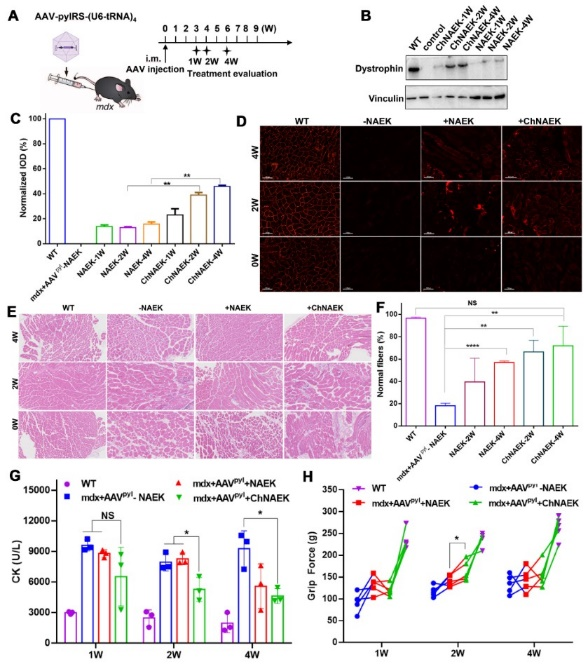

近日,中国科学院上海天文台葛健带领国际团队,运用人工智能的深度学习方法,对国际斯隆巡天三期释放的类星体光谱数据进行搜寻和数据分析,“挖”出了重要信息。 柔性能源作为一种新的能源策略备受关注,复旦大学高分子科学系彭慧胜课题组勇闯纤维锂电这个“没有参考文献的全新领域”,最终打通了从实验室到应用的“最后一公里”。他们的研究让衣服、书包皆可成为手机充电器。然而创新的故事才刚开始,有理由期待,还更多的“好戏”在后面。 基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第九十期。 1、《MNRAS》丨人工智能在海量天文数据中“挖呀挖呀挖” 为什么说研究宇宙中的冷气体和尘埃对剖析星系形成和演化至关重要呢?因为从星系的“最初组装”,到恒星形成的剧烈变化,乃至演化后期整个星系生命周期,都能借助这个方法获得相关数据支持。具体看,中性碳吸收线可作为有效探针来跟踪气体和尘埃成分。但中性碳吸收线的信号微弱且稀少,需要在海量的类星体光谱数据中才能找到。使用传统搜寻方法耗时且搜到假信号较多,易遗漏一些微弱信号。 中国科学院上海天文台葛健带领国际团队,运用人工智能的深度学习方法,对国际斯隆巡天三期释放的类星体光谱数据进行了微弱信号搜寻和数据分析,发现了稀少的107例宇宙早期星系内的冷气体云块成分的关键探针中性碳吸收体。他们分析发现,在宇宙约30亿年的演化早期,这些携带中性碳吸收体探针的早期星系已经过快速物理和化学演化,并进入介于大麦哲伦矮星系和银河系之间的物理和化学演化状态。该研究为探索星系如何形成和演化提供了新的研究方式,展现了人工智能在天文海量数据中探寻微弱信号的应用前景。 2、《Nature》丨“没有参考文献的全新领域” 从0到10,创新还将继续 纤维锂离子电池概念图 柔性能源作为一种新的能源策略备受关注,复旦大学高分子科学系彭慧胜课题组勇闯纤维锂电这个“没有参考文献的全新领域”,让衣服、书包化身成为手机充电器。经过十几年研究,他们设计制备出高能量密度、高安全性的纤维锂离子电池,并于近日建立起纤维电池织物的应用示范,最终打通了从实验室到应用的“最后一公里”。 通过自主设计关键设备,课题组建立了纤维电池中试生产线,实现每小时300瓦时的产能。相当于每小时生产的电池可同时为20部手机充电。目前,该成果的中试物料成本约为每米5角;纤维电池直径最细仅为约500微米。课题组制作了纤维锂离子电池制作的可充电手提包,手机放在包里就能充电,半小时可充进20%到30%电量。未来,团队将尝试集成纤维太阳能电池并与纤维锂离子电池结合,使衣物、包等日常穿戴物品可利用自然能源直接充电,更加环保高效。 3、《PhotoniX》丨这项研究为极紫外到X射线结构光刻开辟技术路径 EUV结构涡旋聚焦实验,(a-c)焦前到焦后的衍射场,(d)扫描位置的相关曲线,(e-g)焦斑光强,(f)焦斑中心相位 菲涅耳波带片1818年被提出,并于二十世纪六十年代成功应用于x射线聚焦。直到2001年光子筛的出现,为短波的高性能聚焦提供了不同于波带片的器件选择。涡旋光因携带轨道角动量,其螺旋形相位波前致使中心具有相位奇点从而产生中空光束,这在粒子操控、光通信、量子信息处理、高分辨显微成像等领域具有潜在应用价值。 中国科学院上海光学精密机械研究所张军勇与哈尔滨工业大学赵永蓬课题组、上海理工大学詹其文课题组合作,首次完成EUV和软x射线的结构涡旋光调控与实验验证,为极紫外和软x射线波段的结构光刻、结构分束调控,和短波超分辨成像开辟了可行的技术途径。 同古希腊梯子光子筛的分束机理类似,理论上说,各类螺旋线均能产生相似的涡旋光场,如阿基米德螺旋、斐波那契螺旋、费马螺旋、等角螺旋等。基于这一指导思想,科研人员设计了用于EUV结构涡旋聚焦的异形费马螺旋光子筛。在气体放电等离子体极紫外46.9nm激光实验中成功获得宽度467nm的结构涡旋聚焦光斑,并借助相干衍射成像复原出了结构涡旋光的螺旋相位。自支撑的异形光子筛因为天然的镂空结构,特别适用于EUV和软X射线的相干光聚焦与分束调控,为从极紫外到X射线结构光刻、波前传感与超分辨成像提供了新的发展契机。 4、《Advanced Science》丨他们科研协同的破题思路值得借鉴 mdx小鼠口服离子液体制剂后抗肌萎缩蛋白恢复与肌纤维功能方面的疗效 基因密码子扩展技术(GCE)通过将提前终止密码子重新编码为非天然氨基酸(UAA)应用于蛋白质工程、细胞过程调控和遗传性疾病治疗。UAA的体内递送是一个难题,且UAAs在血清中代谢迅速,这就导致了当下UAA在体内利用率极低。 北京大学药学院夏青团队和石玉杰携手合作,攻克上述难题。夏青团队擅长GCE的改造与应用,石玉杰主要从事离子液体的递送与治疗研究。他们将离子液体与基因密码子扩展系统结合,通过一种简单、经济的策略来优化非天然氨基酸(UAA)的底物形式,实现无创而高效的口服给药,显著提高UAA在体内的暴露及其在靶细胞中的利用率,并观察到更为快速、稳定和持久的全长蛋白恢复表达。此项研究已获授权中国发明专利,并申报PCT国际专利。 这项研究可推广到通过口服途径整合通用的UAAs来赋予疾病蛋白质功能和减轻由无义突变引起的人类疾病,在临床转化方面具有前景。 5、《PhotoniX》丨新工具推动未来生命科学研究“进度条”再向前 三维取向映射显微镜原理图 细胞器(organelle)是细胞质中具有特定形态结构和功能的微器官,也称为拟器官或亚结构。细胞的高度透明性导致观察其中的细胞器十分困难。生物学家通过荧光染色标记特定的细胞器对其进行观察。绝大部分荧光分子在吸收或发射过程中,表现为有方向的偶极子。通过荧光偏振显微镜测量偶极子特性,能够反映靶分子的取向特性,从而为研究靶分子的空间构象和运动特性提供重要信息。基于此,单分子定向定位显微镜(SMOLM)被发明出来。 然而,SDOM等偏振调制技术虽具有较高的时空分辨率,但只能求解偶极子的二维取向,缺乏解析偶极子三维取向的能力。对此,北京大学未来技术学院席鹏团队开发出新型三维取向映射显微镜(3DOM)。该团队认为,3DOM适用范围广,可应用于区分DNA、膜细胞器以及各种细胞骨架组织的宏观形态(肌动蛋白丝和微管),还可以获得结构的有序性和结合紧密度等有价值的信息。3DOM将有助于研究人员解析复杂的细胞器结构,推动对众多生物结构和纳米级相互作用的理解,为结构生物学家、生物动力学家带来新的观察工具。 |

|||

|

【打印本页】

【关闭窗口】 |