获奖项目:泥沙、核素、温排水耦合输移关键技术及在沿海核电工程中应用

主要完成人:方红卫,纪平,张红武,赵懿珺,何国建,张华庆,李孟国,袁珏,黄磊,刘晓波

主要完成单位:清华大学,中国水利水电科学研究院,交通运输部天津水运工程科学研究所

推荐单位:教育部

获奖等级:国家科技进步奖二等奖

项目简介:

近年来我国核电发展迅速,已有大亚湾、岭澳、秦山、田湾、福清、阳江、宁德、方家山、红沿河、防城港和昌江等多个滨海核电厂投入商运,核电滨海式布局已经形成。而我国滨海地区泥沙构成在世界上最复杂,泥沙运动强度又大,泥沙与核素的耦合关系复杂难解,影响到泥沙、核素、温排水的运动分布和核电工程的安全与环境安全。因此研究泥沙、核素、温排水耦合输移是确保核电工程安全和环境安全的关键技术,决定了核电工程立项和设计的可行性。该项目组在国家自然科学基金和核电企业的资助下,取得如下创新成果:

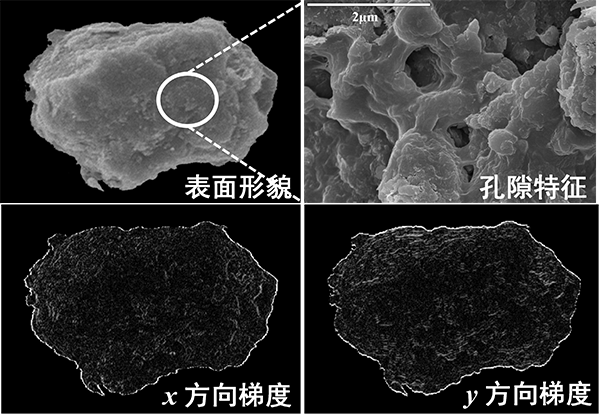

1. 在分子尺度上建立了泥沙与核素耦合系统理论。通过高分辨率显微技术发现泥沙颗粒表面的梯度、散度及孔隙规律,这些复杂形貌导致颗粒表面电荷分布的异质性,引起泥沙颗粒与核素之间作用的非均匀性,提出了表征上述特征的数学泥沙概念及研究平台。

2. 构建了水沙运动及床面冲淤条件下核素迁移的模拟系统。携带核素的泥沙由于电荷作用会生成絮团,改变泥沙的沉降与冲刷过程。研究发现了受放射性核素污染泥沙迁移的清水模式和浑水模式。使水-沙-核素-床面之间的静态模型变为动态模型,该技术大幅提升了核素在海域分布和积累模拟结果极值包络范围的合理性,给出了保护环境敏感区域和生态红线的设定方法,为核电工程环境安全设定阈值和条件提供了保障。

3,根据我国沿海核电工程不同海域不同的水动力特征,研究了核电工程取排水优化布置方式,保证了核电工程的取排水安全和环境安全,并大量降低了工程投资运行成本。

经教育部组织专家鉴定“该项目在泥沙-核素-温排水耦合迁移转化、系统模拟方面创新突出,项目整体达到了国际领先水平”。相关技术成果获得2009年教育部科技进步奖一等奖和2016年教育部科技进步奖一等奖。研究成果已经在我国田湾、石岛湾等多个核电工程中得到应用。研究成果为我国核电工程运行的工程安全和环境安全提供了重要的技术支撑,推动了核电行业的科技进步。

辽宁红沿河核电厂温坨子排水口排放实验

泥沙颗粒表面复杂形貌图

台山核电模型实验大厅