在探索宇宙深处的奥秘时,科学家们通过追踪一颗以超高速度从球状星团中弹射出来的恒星,为寻找传说中的中等质量黑洞提供了关键线索。最新一项研究不仅揭示了恒星如何被强大的引力场以惊人速度抛出,同时也为解开黑洞成长之谜提供了新的视角。

钙钛矿太阳能电池效率已突破26.7%,逼近理论极限,其快速发展得益于表界面缺陷钝化技术的进步,尤其是低维钙钛矿的应用。然而,不同维度钙钛矿间的转化机制及稳定性问题仍待深入探索。为此,中国科学院福建物质结构研究所高鹏团队进行了相关探索。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第131期。

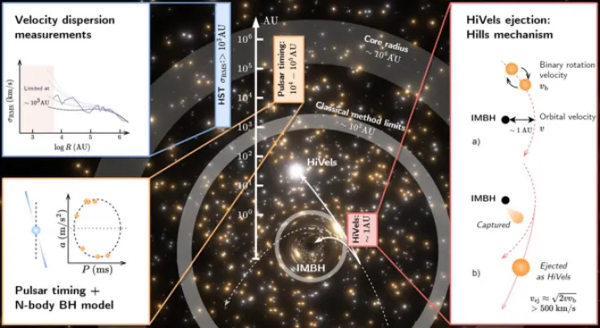

1、《National Science Review》丨高速星弹射揭秘:中等质量黑洞存在的关键证据浮现

近日,由中国科学院国家天文台联合多家机构组成的研究团队,通过分析欧洲航天局盖亚空间探测器和我国郭守敬望远镜(LAMOST)的数据,提出了一种寻找中等质量黑洞的新方法。该方法基于“引力弹弓”效应(希尔机制),即从球状星团中被高速弹射出的恒星可能提供了中等质量黑洞存在的直接证据。

研究团队在追踪近千颗高速星及银河系内百余个球状星团的轨道演化时,发现了一颗名为J0731+3717的高速星。约2000万年前,这颗星以接近550km/s的速度从M15球状星团中弹射而出。其极高的速度和与M15相似的化学成分表明,这一现象可能是由一个重达1700至3200太阳质量的中等质量黑洞引发的“引力弹弓”效应导致的。虽然还不能完全排除M15中心为一群致密星的可能性,但这一发现为探索中等质量黑洞的存在提供了新的视角。

未来,随着更多来自盖亚和郭守敬望远镜的数据积累,科学家们期望能够发现更多类似J0731+3717的高速星,进一步验证中等质量黑洞的存在,并加深对其的理解。

2、《Advanced Materials》丨从2D到1D,优化钙钛矿太阳能电池的新路径

钙钛矿太阳能电池效率已超过26.7%,逐渐逼近理论极限,而效率快速发展离不开表界面的缺陷钝化特别是低维钙钛矿钝化。在2D钙钛矿钝化过程中,阳离子在热的作用下易迁移渗透到3D钙钛矿内部甚至转化为1D相,导致器件不稳定。目前,使用大体积阳离子形成低维钙钛矿钝化层的背后机制以及不同维度钙钛矿之间的转化过程尚不明确。

此前,中国科学院福建物质结构研究所高鹏团队在不同条件下使用同一手性阳离子在3D钙钛矿表面形成2D或1D的钝化层。近日,该团队在前期成果的基础上,研究N-甲基-1-萘甲铵(M-NMA+)阳离子,分析M-NMA+的低维钙钛矿的形成动力学,发现M-NMA+的分子间π–π堆叠及其与产物结构内无机PbI6八面体的氢键连接控制低维钙钛矿形成。在N,N-二甲基甲酰胺前驱体溶液中,研究可同时获得1D和2D两种产物。与1D相比,由于M-NMA+和N,N-二甲基甲酰胺溶剂之间的强相互作用,2D钙钛矿的形成高度依赖异质成核。

研究发现,使用M-NMAI的异丙醇溶液对3D钙钛矿薄膜进行处理后,仅在表面形成热稳定的1D相。1D具有比2D更稳定的结构,M-NMA+分子间具有更有利的π–π相互作用、与无机PbI6八面体更强的氢键连接以及更加牢固的链状PbI6八面体无机骨架。由此产生的1D/3D异质结构,使钙钛矿太阳能电池获得25.51%的1D钙钛矿钝化效率,提高了未封装器件在85 °C下的热稳定性。

上述研究加深了科学家对低维钙钛矿形成动力学的认知,揭示了有机-无机杂化钙钛矿的非典型结晶动力学,并为制备稳定且高效的钙钛矿太阳能电池提供了策略。

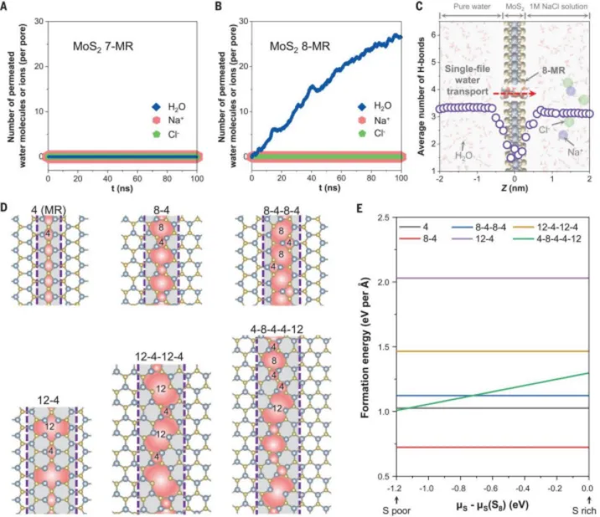

3、《Science》丨精准控制MoS2孔结构助力高效水净化与盐水分离

随着全球水资源短缺问题的加剧,高效盐水分离和净化技术成为研究热点,二维材料因其独特的性质在这一领域备受关注。然而,在二维材料上实现大面积均匀的亚纳米孔结构仍具挑战,传统制备方法难以精确控制孔径和孔密度。为此,中国科学院青海盐湖研究所、上海大学、华南理工大学、香港大学及沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学等机构基于对界面水合离子相互作用的理解,发现通过调控二硫化钼(MoS2)晶界纳米孔缺陷尺寸,可实现有效的水/离子分离和精准离子筛分。

研究表明,单层MoS2晶界处形成的八元环孔结构允许单链水分子快速通过,同时阻止Na+和Cl-等水合离子,起到分子筛的作用。通过精确控制MoS2晶粒生长方向,并调节生长时间和硫蒸气压力等参数,可以在大面积单层MoS2膜中形成丰富的8-MR孔结构。优化后的MoS2膜展示了高水渗透性、高离子选择性和良好的机械化学稳定性,在海水淡化和污水处理方面展现出广阔的应用前景,为二维材料在分离膜领域的应用提供了新的思路和技术手段。

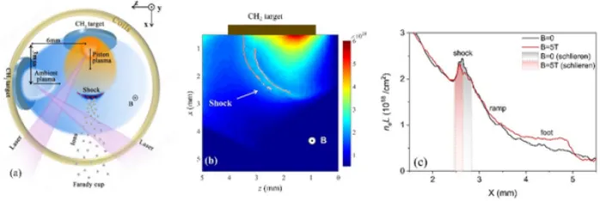

4、《Science Advances》丨磁化冲击波实验揭开费米加速循环的神秘面纱

中国科学院紫金山天文台与中国科学技术大学等机构合作,在高能宇宙射线费米加速的实验室研究中取得了新进展。他们使用上海“神光II”高功率激光装置,首次在实验环境中观测到了磁化无碰撞冲击波中的“费米加速循环”单次反射加速过程产生的准单能离子。

无碰撞冲击波是宇宙内强大的粒子加速器之一,通过带电粒子在冲击波上下游间的反射实现加速。此次实验成功模拟了这一现象,产生了速度约为400km/s、磁声马赫数约6的超临界磁化无碰撞冲击波,并测量到速度为冲击波2至4倍的准单能离子。这与卫星在地球“弓激波”中的探测结果相符,表明漂移加速机制在这类冲击波中的效率高于传统冲浪加速机制。

此外,实验还指出引入数特斯拉的磁场可以提高离子加速效率,对改进激光驱动离子加速器的设计提供了理论支持。这项研究成果有助于弥补空间探测的局限性,促进对高能宇宙射线加速机制的理解和发展。

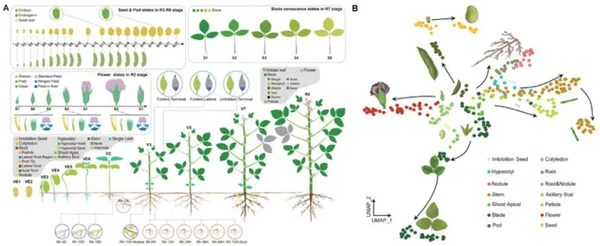

5、《Molecular Plant》丨从基因到作物:大豆发育的时空动态全解析

中国科学院遗传与发育生物学研究所田志喜研究团队与合作者,构建了一个创新的宏观-单细胞-空间三级转录解析体系,以加速大豆育种并揭示关键基因和器官发育调控网络。研究基于314份全器官样本的Bulk RNA-seq数据锁定特征基因,使用snRNA-seq获取五大功能器官的细胞级表达图谱,并通过Stereo-seq实现了大豆器官3D基因表达可视化。

该研究不仅整合了不同类型的转录组数据,完整呈现了大豆基因表达的时空动态信息,还鉴定出各器官特异性表达的基因。例如,证实GmPMTs基因通过串联重复扩张调节根瘤发育;发现叶片展开期的转录特异性及长链脂肪酸共表达模块,为大豆叶片改良提供线索;同时揭示了维管束特异性GmHBs基因在提升大豆共生固氮效率中的作用。

此外,相关的转录组数据库SoyOmics Transcriptome Atlas和SOTA已上线,提供了基因表达查询、比较、空间定位可视化等功能,支持研究人员更高效地进行功能基因研究。这一“时空图谱”为理解大豆器官形成机制和挖掘关键发育调控基因提供了重要技术支撑。

6、《Science Bulletin》丨环形RNA适配体展现骨关节炎治疗潜力

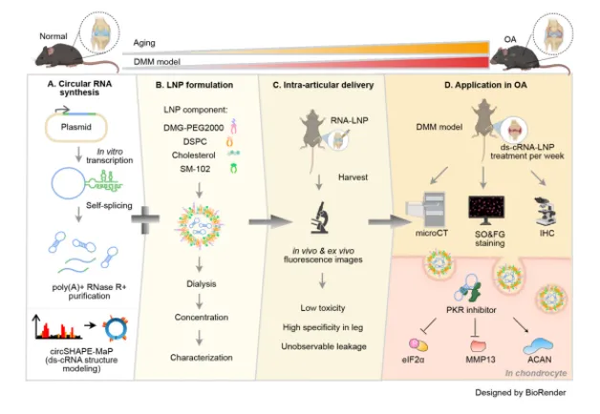

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲团队和邹卫国团队的研究提出利用ds-cRNA适配体作为PKR抑制剂治疗骨关节炎的概念,并评估了其体内递送策略及安全性与有效性。研究发现线粒体来源的dsRNA在软骨细胞中异常激活PKR,这与骨关节炎密切相关。通过分析临床样本和建立小鼠模型,验证了PKR异常激活在骨关节炎发病中的关键作用,并确认PKR是治疗的重要靶点。

该研究采用SM-102脂质纳米颗粒负载ds-cRNA,通过局部注射实现对骨关节腔的特异性递送,在小鼠模型中未引发肝毒性或炎症反应,证明了这种方法的安全性。使用ds-cRNA-LNPs治疗手术诱导的骨关节炎小鼠模型后,成功降低了异常激活的PKR磷酸化水平,调节了软骨代谢平衡,缓解了骨关节炎的症状。

研究表明,ds-cRNA适配体在骨关节炎治疗中具有高效、稳定和安全的特点,为新型诊疗策略提供了新思路,并展示了环形RNA适配体在炎症疾病治疗中的潜力。这也预示着环形RNA在精准医学和免疫调控方面可能的应用前景。