获奖项目:非金属基超常电磁介质的原理与构筑

主要完成人:周济(清华大学),赵乾(清华大学),李勃(清华大学),孙竞博(清华大学),宗瑞隆(清华大学)

推荐单位:专家推荐

获奖等级:国家自然科学奖二等奖

项目简介:

超常电磁介质是一类新型人工材料,具有与常规材料迥异的奇特电磁特性(如负介电常数、负磁导率、负折射率等)。这类材料颠覆了传统电磁理论描述的若干规则,有望成为新的学科生长点,引发信息技术等领域的重大技术变革。作为超常电磁介质的主流技术,基于金属谐振单元的超构材料(metamaterial)取得了重要成功,被评选为材料50年10项重大突破之一。然而,受制于金属基体的固有特性,高损耗、各向异性、难以调控以及光频材料难于制备一直是困扰这类材料发展的壁垒。为从根本上解决上述问题,项目组在国际上率先开展了基于非金属材料的超常电磁介质的研究。项目从材料超常响应的基本原理出发,借助于非金属材料中丰富的电磁极化机制,初步创建了非金属基超常介质的原理框架和构筑策略,并指导了材料探索和器件应用。主要科学发现包括:

(1)构建了基于非金属材料及其结构的超常电磁响应原理。提出了以介质Mie谐振为基础的陶瓷超构材料设计原理;发现了无机晶态材料中自身结构导致的若干种本征型超常电磁响应。开辟了金属超构材料以外构筑超常电磁介质的新路线,实现了超常介质的低损耗、结构简化和各向同性。

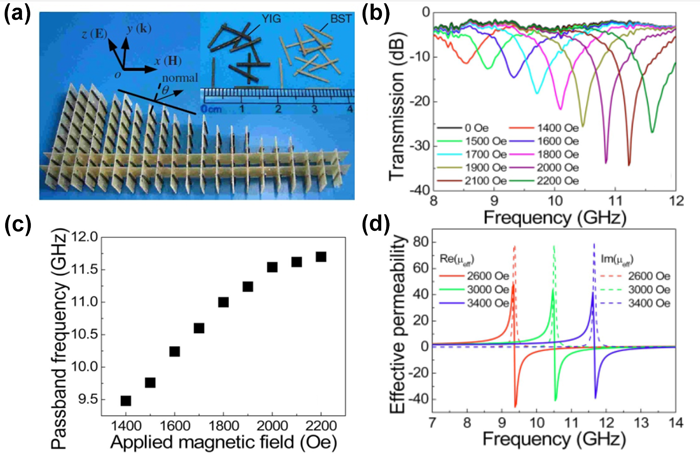

(2)提出了非金属基超常电磁介质的调控机制。利用非金属功能材料对外场的敏感性,通过人工原子或介电背景构建,发展出了具有普适性的超构材料调控方法,突破了超常电磁响应可调性的难题。

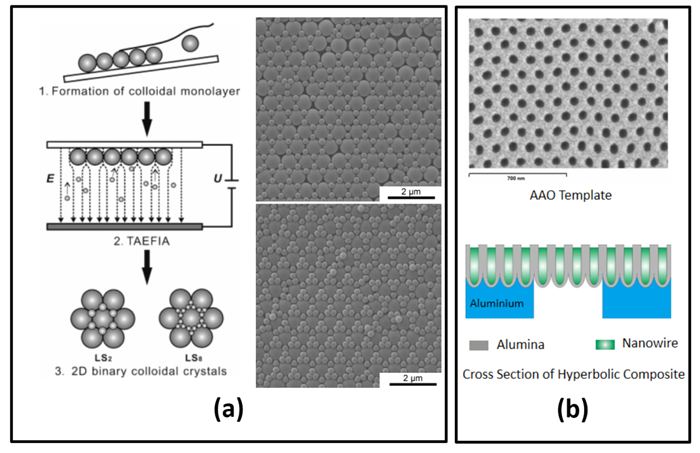

(3)建立了自下而上的光频非金属基超常介质制备策略。利用自组装胶体晶体、阳极氧化铝(AAO)及生物有序结构作为模版,发展出了基于软化学过程的非金属基超构材料的构筑方法,使光频超常介质的制备摆脱了微加工技术的制约。

在Physical Review Letters、Advanced Materials、Materials Today等权威学术刊物上发表论文80余篇,其中2篇入选ESI高引用论文。8篇代表性论文被SCI他引773次,20篇主要论文被SCI他引1242次。成果被多次大篇幅编入国外教科书和权威工具书。做国际会议特邀报告30余次,组织相关分会、论坛9次。成果指导了新型电子元器件的研发和产业化,产生了显著经济和社会效益,入选2012年度工信部信息产业重大发明。

“自下而上”的光频非金属基超常介质制备策略。

(a)基于胶体晶体模板的光频介质超构材料制备技术;(b)基于AAO模板的光频非正定介质制备方法

基于铁磁共振的磁场调控超常介质

(a)实验样品;(b)传输特性的磁场调控;(c)铁磁共振的磁场调控;(d)超常磁导率的调控

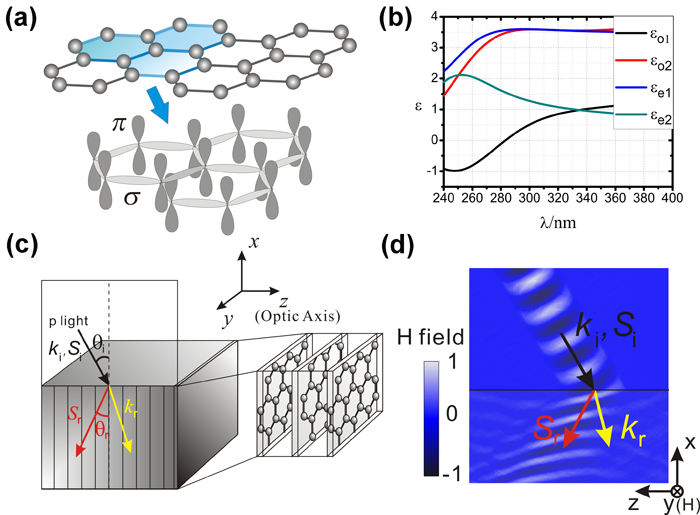

天然非正定介质中的负折射效应

(a)石墨的原子结构示意图;(b)各向异性双曲介电常数的色散特性;

(c)单晶石墨界面处的光线入射和折射示意图;(d) 光频全角负折射效应

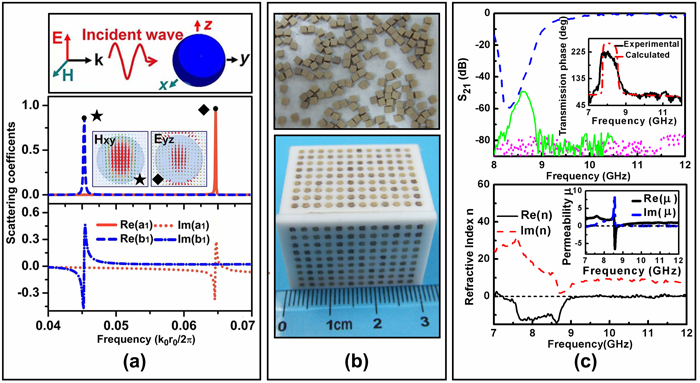

(a)基于米氏散射原理的各向同性全介质超构材料的构筑原理;(b)陶瓷颗粒结构单元及三维体块超构材料;

(c)实验测试与各向同性负电磁参数响应的实现